皮影戏,发源于我国西汉时期的陕西,距今已有一千多年的历史,是世界上最早由人配音的活动影画艺术。皮影戏又称“影子戏”、“灯影戏”、“土影戏”,有的地区叫“皮猴戏”、“纸影戏”等,是用灯光照射兽皮或纸版雕刻成的人物剪影以表演故事的戏剧。剧目、唱腔多同地方戏曲相互影响,由艺人一边操纵一边演唱,并配以音乐,因其有较高的欣赏性、娱乐性,以及具有一定的教化作用,受到宫廷和民间的喜爱,是我国历史悠久,流传很广的一种民间艺术。

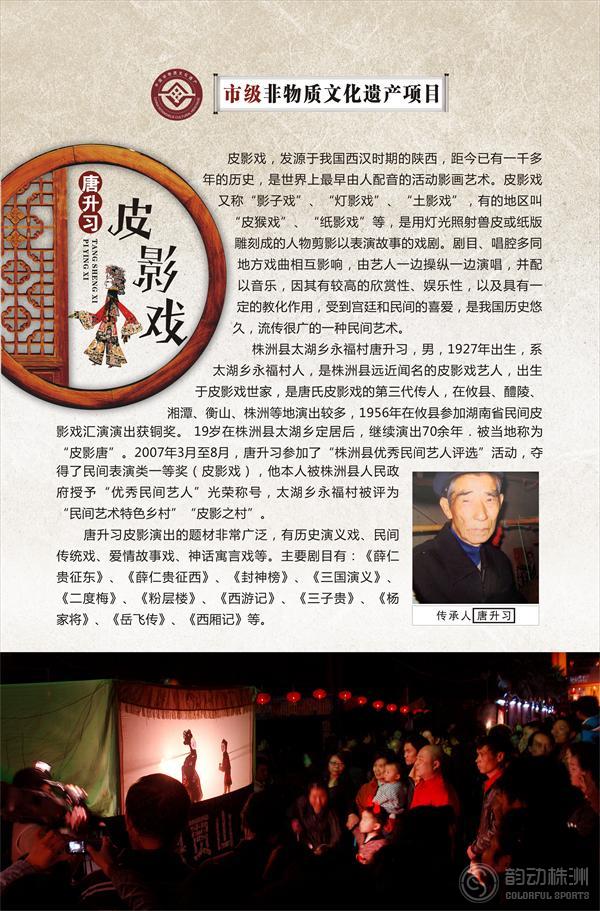

株洲县太湖乡永福村唐升习,男,1927年出生,系太湖乡永福村人,是株洲县远近闻名的皮影戏艺人,出生于皮影戏世家,其父亲唐荣高,从小跟随外祖父外出演戏,靠演皮影戏收入养家糊口。唐升习出生后,受皮影戏的熏陶,1岁多就踩着小板凳参加演出,因年小不会唱,由父亲唐荣高代唱,深受观众喜爱。为了更好地学习皮影戏,父亲送他读私塾1年,读小学2年。回家后继续跟随父亲走南闯北,从事影戏生涯,是唐氏皮影戏的第三代传人,在攸县、醴陵、湘潭、衡山、株洲等地演出较多,1 9 5 6年在攸县参加湖南省民间皮影戏汇演演出获铜奖。 19岁在株洲县太湖乡定居后,继续演出7 0余年.被当地称为“皮影唐”。2 00 7年3月至8月,唐升习参加了“株洲县优秀民间艺人评选”活动,夺得了民间表演类一等奖(皮影戏),他本人被株洲县人民政府授予“优秀民间艺人”光荣称号,太湖乡永福村被评为“民间艺术特色乡村”“皮影之村”。

唐升习皮影戏具有以下五个方面的特点:

1、演出的设备非常轻便,便于流动演出。演出所用影人、影窗布幕及灯箱非常轻便,只要用几个箱子装好,挑起来就可以出外演出。

2、演出场地要求不高。皮影戏演出场地的大小只要能架好影窗布幕和灯箱就能开戏。

3、演出艺人少。由于演皮影戏注重表演者的操耍技巧和唱功,往往一个人可同时操耍七、八个影人,六、七个表演者就能演出几十台大戏。

4、演出内容不受时空限制。由于皮影戏中的车船马轿、奇妖怪兽都能上场,飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、劈山倒海都能表现,还能配以各种皮影特技操作和声光效果。

5、表演艺人不受唱腔上的限制。由于表演人少,往往一个人要扮演、扮唱其他影人角色,男声可配唱或兼唱女声,女声亦可以配唱或兼唱男声。

唐升习皮影演出的题材非常广泛,有历史演义戏、民间传统戏、爱情故事戏、神话寓言戏等。主要剧目有:《薛仁贵征东》、《薛仁贵征西》、《封神榜》、《三国演义》、《二度梅》、《粉层楼》、《西游记》、《三子贵》、《杨家将》、《岳飞传》、《西厢记》等。

根据剧目演出的需要,皮影艺人需要制作许多皮影,唐升习皮影制作有5个步骤:

一是选材。用面粉将牛皮纸一层一层糊好,使之成为硬壳纸。

二是描样。用糊好晾晒干的硬壳纸剪裁成影人形状,手、足、颈等关节部位要分开。

三是雕镂。主要是在影人服饰上雕刻和镂花,以及发式的造型。

四是着色。根据影人性别、年龄、性格、服饰搭配上色。

五是缝合。影人因表演的需要,活动部位、关节部位要能移动,动作自如,需注意缝合。

皮影戏演出主要器乐:板鼓、铜钞、铜锣、二胡、大同、唢呐。

由于清代后期至解放前的连年战乱,社会动荡,皮影行业一蹶不振,万户凋零。再经“文革”、“破四旧”对皮影戏的重创,以及后来电影、电视等文化传媒的兴起,许多年青人追求时尚,欣赏皮影艺术的人越来越少,皮影艺人年龄偏大,找不到徒弟传承,皮影艺术日渐衰落,面临着失传的困境,亟待保护和加以传承,否则将是对民族文化和民间艺术的一种巨大损失。2007年,株洲县人民政府组织有关部门对“太湖唐升习皮影”进行了挖掘整理,公布为株洲县第一批县级民间杂技技艺非物质文化遗产,并申报为株洲市级非物质文化遗产。

近日,茶陵县人民政府确定了第六批县级非物质文化遗产项目名录,包括《谭氏中医正骨》《烧塔》《传统理发》《客家吴家拳术》《谭氏木作木雕》共计五项,县级非物质文化遗产传承人谭跃...[详细]

为弘扬地方传统戏曲文化,丰富广大学生校园生活,株洲市戏剧传承中心充分发挥本地剧团戏曲非遗资源优势,开展“戏曲进校园”活动,走进凿石小学,让学生更加深入理解戏曲文化,感受传...[详细]

茶陵县云阳山南岳宫庙会暨非物质文化遗产保护传承活动圆满成功!

为进一步加强我县非物质文化遗产保护,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,推进社会主义先进文化建设,9月9日,茶陵县云阳山南岳宫庙会暨非物质文化遗产保护传承演出活动在茶陵县居然...[详细]

6月25日上午,由渌口区文化旅游广电体育局主办,区文化馆、图书馆承办的2022年“文化和自然遗产日”暨非遗购物节活动在渌口镇漉浦广场举行。[详细]

【活动回顾】线下展映//年华易老,技•忆永存——第四届国家级非物质文化...

6月18日,图书馆举行“年华易老,技·艺永存”第四届国家级非物质文化代表性传承人记录工作线下展映。[详细]

5月26日,炎帝陵景区“日中为市”景点装扮一新,热闹非凡,众多客家小吃师傅现场制作艾叶米果、姜糖丝、酿豆腐等美食[详细]